- 2025-04-15

- 阅读量:8065

- 来源|化妆品财经在线

- 作者|刘娟

供应链主权竞争加剧,技术实力成核心壁垒。

受关税波动影响,第一批涨价的美妆原料商出现了。

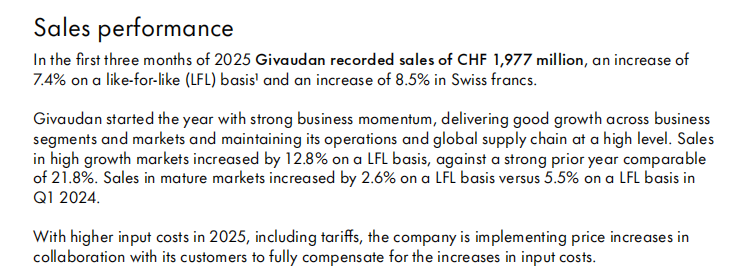

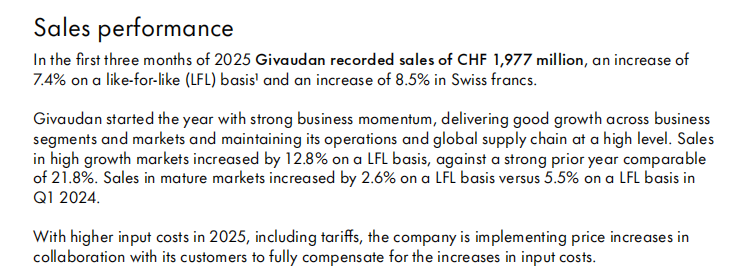

日前,国际香料香精巨头奇华顿在2025年一季度财报中称,“随着2025年进口成本的提高(包括关税),公司正在与客户合作实施价格上涨,以充分补偿输入成本的增加。”

据悉,奇华顿实施了约1.4%的价格上调,以抵消包括关税在内的原材料成本上涨。财报显示,奇华顿2025年Q1销售额为19.77亿瑞士法郎(约合人民币176.46亿元),有机增长7.4%。其中,香料和美容部门销售额增长9.8%至10.09亿瑞士法郎(约合人民币90.06亿元)、高端香水增长16.7%,是总销售额增长的重要贡献者。

值得关注的是,包括中国在内的亚太地区在2025年Q1有机增长9.1%至实现4.64亿瑞士法郎(约合人民币41.5亿元),占比总营收23.5%,相比去年同期,该地区已经跃升至第二大市场。

01

美系化妆品供应链或迎大震荡

鉴于美国总统特朗普日前颁布的一系列关税政策,带来的全球贸易市场影响,国际咨询和研究公司Klein & Company最新市场预测指出,美妆供应链将会迎来震荡。

调研显示,首先,价格飙升被列为关税最直接的影响之一,这是因为进口成本的增加将转嫁到供应链,最终将不可避免地对终端消费者产生影响;其次,关税上调还可能导致供应链中断,化妆品公司可能会重新评估他们的采购策略,在这种情况下,他们将寻找替代供应商或制造商来减轻关税的影响,而这样的调整将需要时间和金钱,会导致新产品发布的延迟和可用性降低。

值得关注的是,此次贸易战发动者——美国,其美妆供应链反而可能需要承受更大重压。

《The Business Of Fashion》报道称,由于韩国占美国所有美容产品进口的22%,如果贸易谈判不成功,韩国的关税率将对美国美妆行业产生最大影响之一。

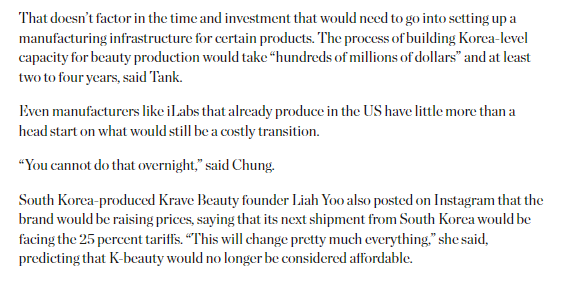

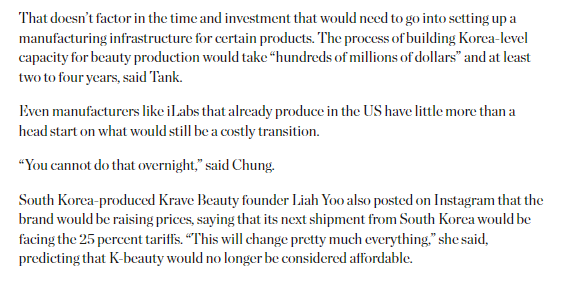

Bespoke Beauty Brands的首席执行官Stacey Tank表示,对于许多原料供应,关税税率仍无法使美国制造业在价格上具有竞争力。他举例称,在韩国生产的Kimchi Chic Beauty品牌产品的价格在(美国)国内或将“高出四到八倍”,这还是没有考虑到为某些产品建立制造基础设施所需时间和投入的情况。

Tank进一步指出,在美国,为美容产品建立韩国级别的生产能力将需要“数亿美元”和至少两到四年的时间。

行业专家称,韩国以及法国、加拿大和意大利等其他大型美妆出口国拥有美国所没有的生产基础设施。此外,几乎所有美国美妆品牌都从中国获得包装组件。尽管一些护肤品在美国大规模生产,但更多技术含量较高的产品(如凝胶唇膏、黑色眼线笔或精细研磨的腮红)往往是在国外生产的。

欧洲美妆供应链方面,在欧莱雅、拜尔斯道夫和Puig等主要公司参与的Beauty Value of Beauty Alliance正敦促欧洲联盟(EU)的议会审查关税政策,鉴于其对经济的深远影响。

该联盟发布报告称,到2023年,共有价值49.6亿美元的欧洲制造化妆品出口到美国,关税可能会扰乱价值数十亿美元的贸易。

02

全球美妆原料结构或将生变

从美妆产业链下游来看,截至目前,已经陆续有化妆品企业因原料问题宣布提高产品价格。

日妆方面,包括SHIRO、佳丽宝、资生堂、黛珂、CPB等在内的品牌已率先在日本市场调价。提及涨价原因,黛珂、SENSAI等品牌在官方涨价公告中,均将全球通货膨胀导致的原料成本攀升,列为新一轮涨价的核心因素。

而原料巨头的财报数据则同样印证了成本上涨趋势。德国赢创2024年财报显示,其营养与消费化学品业务部门调整后的EBITDA同比增长54%至6.01亿欧元(约合人民币50亿元),核心驱动力正是氨基酸产品价格上涨。

无独有偶,陶氏化学也在更早些发布公告,宣布自2025年1月6日起对北美地区化妆品原料实施价格上调,乙二醇醚等级产品每磅涨幅达0.05美元(折合771元/吨)。

那么,此番关税战会对国内美妆原料端会产生怎样的影响?业内人士的普遍观点认为,短期原料涨价压力可控,长期倒逼技术升级。

广州荃智美肤生物科技研究院有限公司研发总监张太军向CBO表示,除了导致价格上涨,从积极角度来看,首先,关税带来的涨价压力可以助推美妆原料本土化研发和创新,重构原料产业秩序,从而摆脱对进口原料的过度依赖。其次,国内企业可以通过适当涨价推动盈利增长、员工工资提升,从而刺激消费和经济复苏。

张太军进一步指出,贸易战带来的全球原料产业结构重整可能需要5-10年时间,这里涉及价格体系重构、原料自主创新、质量提升等系统性变革。

菲朗生物科技(湖北)有限公司执行董事周涛则指出,关税战对国内化妆品企业不会有太大的影响。“短期来讲,因关税影响进口原料会有一定的涨价,如果是完全依赖进出品贸易的原料供应商可能会很难受,但近几年国产化妆品原料企业发展很快,而且很多大的化妆品制造企业也早就布局参与了核心原料的研发与生产,辅助原料大多都具有可替代性。”

他还表示,短期1年左右可能会有一定的影响,而且涨价可能导致国产原料市场份额大幅增加,国产原料企业的产品升级和进口原料替代加速。

事实上,近年来,在大量研发投入的加持下,国内化妆品企业早就着手打造各自特色的“中国成分”,助力品牌科研突围,推动原料自主。

例如,贝泰妮依托于云南特色植物,开创了包括青刺果提取物、水龙提取物,云南重楼提取物等在内的多个自研成分;谷雨则从中医典籍得到启示,发掘了中国传统植萃美白成分、被誉为“美白黄金”的光甘草定;欧诗漫从天然珍珠蛋白中提取小分子多肽类物质,自研出美白革新成分珍白因;丸美研发出兼具I型和III型胶原蛋白优点的“嵌合型”重组双胶原,引领重组胶原蛋白迈入2.0时代。

此外,国产原料替代进程也在不断提速。如华熙生物通过微生物发酵法量产透明质酸,占据着全球80%的市场份额,使该成分不再依赖进口,同时还拓展至γ-氨基丁酸、依克多因等活性成分研发;植物提取物领域,云南白药集团开发的云南重楼皂苷相较于进口欧洲七叶树提取物,不仅种植和提取成本更低,而且本土资源丰富,摆脱国际市场限制。

总的来看,这场由关税触发的产业变局,本质上是一场关于供应链主权与价值重构的博弈:成本压力倒逼本土研发升级,市场份额争夺加速进口替代进程。

关税的涟漪效应也在重塑全球美妆产业链的竞争逻辑——短期阵痛之下,本土企业的韧性愈发凸显。未来五年,中国美妆产业的胜负手将取决于能否在原料端实现“从替代到引领”的跨越,毕竟,真正的产业安全,从来不是靠关税筑墙,而是以技术立命。

日前,国际香料香精巨头奇华顿在2025年一季度财报中称,“随着2025年进口成本的提高(包括关税),公司正在与客户合作实施价格上涨,以充分补偿输入成本的增加。”

据悉,奇华顿实施了约1.4%的价格上调,以抵消包括关税在内的原材料成本上涨。财报显示,奇华顿2025年Q1销售额为19.77亿瑞士法郎(约合人民币176.46亿元),有机增长7.4%。其中,香料和美容部门销售额增长9.8%至10.09亿瑞士法郎(约合人民币90.06亿元)、高端香水增长16.7%,是总销售额增长的重要贡献者。

值得关注的是,包括中国在内的亚太地区在2025年Q1有机增长9.1%至实现4.64亿瑞士法郎(约合人民币41.5亿元),占比总营收23.5%,相比去年同期,该地区已经跃升至第二大市场。

01

美系化妆品供应链或迎大震荡

鉴于美国总统特朗普日前颁布的一系列关税政策,带来的全球贸易市场影响,国际咨询和研究公司Klein & Company最新市场预测指出,美妆供应链将会迎来震荡。

调研显示,首先,价格飙升被列为关税最直接的影响之一,这是因为进口成本的增加将转嫁到供应链,最终将不可避免地对终端消费者产生影响;其次,关税上调还可能导致供应链中断,化妆品公司可能会重新评估他们的采购策略,在这种情况下,他们将寻找替代供应商或制造商来减轻关税的影响,而这样的调整将需要时间和金钱,会导致新产品发布的延迟和可用性降低。

值得关注的是,此次贸易战发动者——美国,其美妆供应链反而可能需要承受更大重压。

《The Business Of Fashion》报道称,由于韩国占美国所有美容产品进口的22%,如果贸易谈判不成功,韩国的关税率将对美国美妆行业产生最大影响之一。

Bespoke Beauty Brands的首席执行官Stacey Tank表示,对于许多原料供应,关税税率仍无法使美国制造业在价格上具有竞争力。他举例称,在韩国生产的Kimchi Chic Beauty品牌产品的价格在(美国)国内或将“高出四到八倍”,这还是没有考虑到为某些产品建立制造基础设施所需时间和投入的情况。

Tank进一步指出,在美国,为美容产品建立韩国级别的生产能力将需要“数亿美元”和至少两到四年的时间。

◤ 截自《The Business Of Fashion》报道

行业专家称,韩国以及法国、加拿大和意大利等其他大型美妆出口国拥有美国所没有的生产基础设施。此外,几乎所有美国美妆品牌都从中国获得包装组件。尽管一些护肤品在美国大规模生产,但更多技术含量较高的产品(如凝胶唇膏、黑色眼线笔或精细研磨的腮红)往往是在国外生产的。

欧洲美妆供应链方面,在欧莱雅、拜尔斯道夫和Puig等主要公司参与的Beauty Value of Beauty Alliance正敦促欧洲联盟(EU)的议会审查关税政策,鉴于其对经济的深远影响。

该联盟发布报告称,到2023年,共有价值49.6亿美元的欧洲制造化妆品出口到美国,关税可能会扰乱价值数十亿美元的贸易。

02

全球美妆原料结构或将生变

从美妆产业链下游来看,截至目前,已经陆续有化妆品企业因原料问题宣布提高产品价格。

日妆方面,包括SHIRO、佳丽宝、资生堂、黛珂、CPB等在内的品牌已率先在日本市场调价。提及涨价原因,黛珂、SENSAI等品牌在官方涨价公告中,均将全球通货膨胀导致的原料成本攀升,列为新一轮涨价的核心因素。

而原料巨头的财报数据则同样印证了成本上涨趋势。德国赢创2024年财报显示,其营养与消费化学品业务部门调整后的EBITDA同比增长54%至6.01亿欧元(约合人民币50亿元),核心驱动力正是氨基酸产品价格上涨。

无独有偶,陶氏化学也在更早些发布公告,宣布自2025年1月6日起对北美地区化妆品原料实施价格上调,乙二醇醚等级产品每磅涨幅达0.05美元(折合771元/吨)。

那么,此番关税战会对国内美妆原料端会产生怎样的影响?业内人士的普遍观点认为,短期原料涨价压力可控,长期倒逼技术升级。

广州荃智美肤生物科技研究院有限公司研发总监张太军向CBO表示,除了导致价格上涨,从积极角度来看,首先,关税带来的涨价压力可以助推美妆原料本土化研发和创新,重构原料产业秩序,从而摆脱对进口原料的过度依赖。其次,国内企业可以通过适当涨价推动盈利增长、员工工资提升,从而刺激消费和经济复苏。

张太军进一步指出,贸易战带来的全球原料产业结构重整可能需要5-10年时间,这里涉及价格体系重构、原料自主创新、质量提升等系统性变革。

菲朗生物科技(湖北)有限公司执行董事周涛则指出,关税战对国内化妆品企业不会有太大的影响。“短期来讲,因关税影响进口原料会有一定的涨价,如果是完全依赖进出品贸易的原料供应商可能会很难受,但近几年国产化妆品原料企业发展很快,而且很多大的化妆品制造企业也早就布局参与了核心原料的研发与生产,辅助原料大多都具有可替代性。”

他还表示,短期1年左右可能会有一定的影响,而且涨价可能导致国产原料市场份额大幅增加,国产原料企业的产品升级和进口原料替代加速。

事实上,近年来,在大量研发投入的加持下,国内化妆品企业早就着手打造各自特色的“中国成分”,助力品牌科研突围,推动原料自主。

例如,贝泰妮依托于云南特色植物,开创了包括青刺果提取物、水龙提取物,云南重楼提取物等在内的多个自研成分;谷雨则从中医典籍得到启示,发掘了中国传统植萃美白成分、被誉为“美白黄金”的光甘草定;欧诗漫从天然珍珠蛋白中提取小分子多肽类物质,自研出美白革新成分珍白因;丸美研发出兼具I型和III型胶原蛋白优点的“嵌合型”重组双胶原,引领重组胶原蛋白迈入2.0时代。

此外,国产原料替代进程也在不断提速。如华熙生物通过微生物发酵法量产透明质酸,占据着全球80%的市场份额,使该成分不再依赖进口,同时还拓展至γ-氨基丁酸、依克多因等活性成分研发;植物提取物领域,云南白药集团开发的云南重楼皂苷相较于进口欧洲七叶树提取物,不仅种植和提取成本更低,而且本土资源丰富,摆脱国际市场限制。

总的来看,这场由关税触发的产业变局,本质上是一场关于供应链主权与价值重构的博弈:成本压力倒逼本土研发升级,市场份额争夺加速进口替代进程。

关税的涟漪效应也在重塑全球美妆产业链的竞争逻辑——短期阵痛之下,本土企业的韧性愈发凸显。未来五年,中国美妆产业的胜负手将取决于能否在原料端实现“从替代到引领”的跨越,毕竟,真正的产业安全,从来不是靠关税筑墙,而是以技术立命。